| Auteur | Message |

|---|---|

|

Administrateur

|

Des chercheurs de l’institut Carnegie à Washington, ont déterminé que l’Antarctique n’a pas toujours été recouverte de glace, qu’à une époque, elle a bénéficié d’un climat chaud, que des fleuves y coulaient. Cette période s’est terminé il y a 6 000 ans (période de -13 000 à -4 000).

Cette page par exemple, le mentionne : Antartique (philippelopes.free.fr). |

|

Administrateur

|

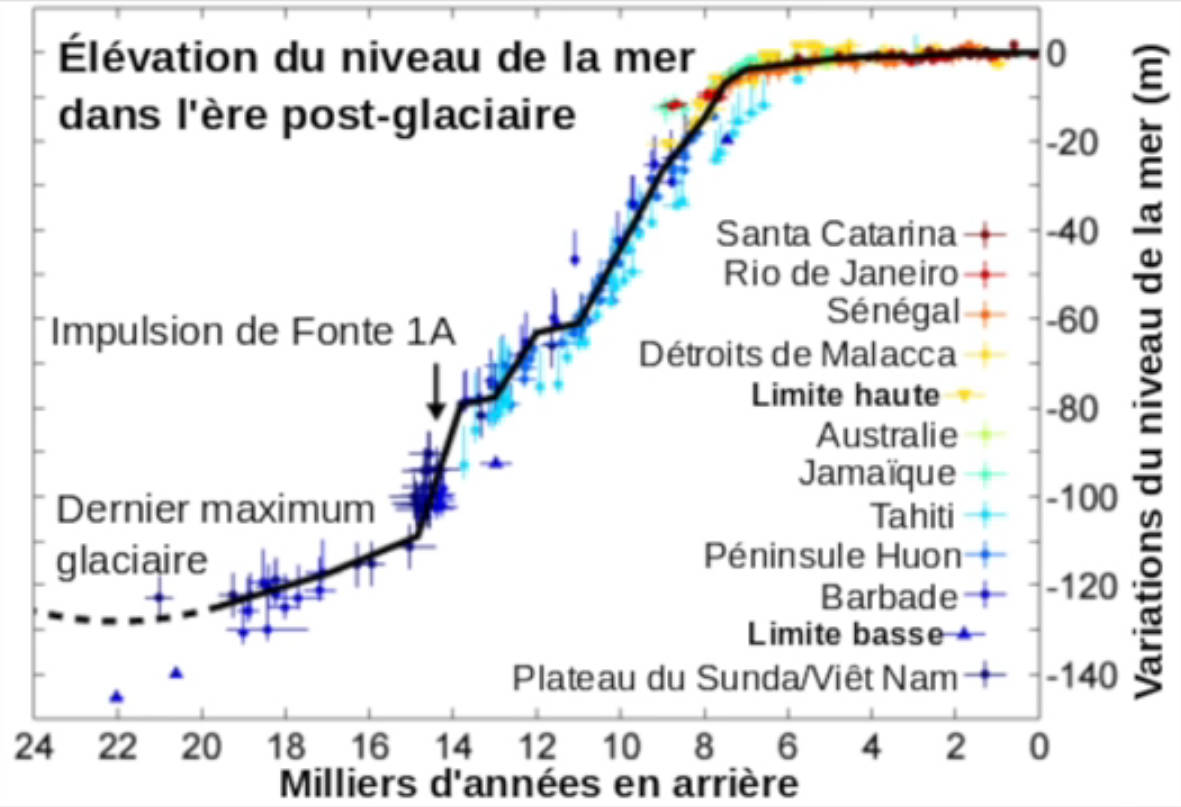

Les variations de niveau des mers sur les 24 000 dernières années :

D’après ce graphique : Pendant le dernier maximum glaciaire, les mers étaient environ entre 120 et 130 m plus basses que maintenant. Depuis une fonte des glaces accélérée il y 15 000 ans environ, le niveau des mers a augmenté d’environ 110 m. Il y a 9 000 ans, les mers étaient environ 10 m plus basses que maintenant, à partir de quoi, elles ont continué à monter même si bien plus lentement qu’avant. Le niveau des mers n’a été à peu près stable que pendant les 1 000 à 2 000 dernières années. Et « tout le monde » crie à l’apocalypse pour une hausse du niveau des mers de 4 à 5 cm sur les 100 ou 150 dernières années … (4 à 5 cm, soit la hauteur de petites vaguelettes). Pendant toute cette période, les humains existaient déjà, et ont bien sût s’y adapter … Peut‑être que les humains préhistoriques étaient moins rigides que ceux de notre époque … Il n’y a pas que le climat, qui a toujours varié, le niveau des mers aussi. |

|

Administrateur

|

Une physicienne interview une personne impliquée dans les prévisions des effets du changement climatique.

Plusieurs climatologues soulignent que la notion de climat global n’existe pas ; lui ne dit pas autre chose, mais le formule autrement, en disant que ce qui intéresse, ce sont les prévisions locales des effets du changement climatique, par exemple savoir si telle région du monde connaîtra tel ou tel changement. Il parle longuement des méthodes de prédictions, en se répétant beaucoup et parfois en marmonnant. En résumé, ce qu’il dit se résume en trois points. Il existe plusieurs modèles de prédiction, et quasiment chaque pays a le sien qui prédit des choses différentes, même s’ils tentent de s’accorder par des discussions, ce qui ne produit pas des résultats prédits par les modèles. En supposant qu’ils soient bons, les modèles, pour être efficaces, nécessitent des quantités de données et des capacités de calcul dont personne ne dispose. La seule chose que les modèles prédisent correctement, c’est le passé, pas l’avenir, quand ils sont utilisés pour prédire l’avenir, ils divergent rapidement. Ça c’est pour la faible fiabilité des modèles en l’état actuel. Dans une seconde vidéo ultérieure, et bien qu’elle n’ait pas fait le lien entre les deux, la même physicienne qui dirigeait l’interview, en voulant éclaircir la notion d’effet papillon, parle de la progression des prédictions météo en fonction de la quantité de données disponibles. Sans donner les détails qui sont dans la deuxième vidéo, le point a retenir est que même avec des mesures couvrant finement la surface de la Terre, les prévisions météos ne pourraient pas aller au delà de 10 jours. Il faut un maillage de plus en plus fin pour augmenter la durée des prédictions d’une durée qui sera de plus en plus faible, d’où l’asymptote. Ceci pondère encore les espoirs que l’on peut avoir sur les prévisions climatiques qui sont de la même nature que les prévisions météorologiques. Did scientists get climate change wrong? — Sabine Hossenfelder — 2019 The real butterfly effect — Sabine Hossenfelder — 2020 |

|

Administrateur

|

Hibou a écrit : […] Par exemple, pour avoir suivi les prévisions saisonnières depuis Novembre environ, je peux dire qu’elles changent tellement tout le temps que j’ai eu l’impression d’assister à des tirages au hasard successifs de plusieurs scénarios possibles. Si on ne sait même pas dire si la saison qui vient sera plus ou moins pluvieuse que la « normale», idem pour les températures, etc, sans que les prédictions ne changent toutes les semaines pour dire autre chose, comment peut‑on prétendre prévoir le profil de l’année prochaine, celui de la décennie à venir, ou pire, du siècle à venir ? |

|

Administrateur

|

Les fabacées absorbent bien le CO₂ : Re: Jardinage : supports de culture et cultures.

|

|

Administrateur

|

Le protoxyde d’azote, N₂O, est un puissant gaz à effet de serre. Il est produit par des bactéries du sol à partir de l’azote minéral présent dans le sol en plus ou moins grandes quantités.

|

|

Administrateur

|

Malgré que l’excentricité de l’orbite de la Terre, soit faible [1], sa distance au Soleil varie assez pour que quand elle en est au plus loin, elle ne reçoit du Soleil que 93,534 % [2] de l’énergie qu’elle en reçoit quand elle en est au plus proche. C’est déjà important, mais il y a plus : c’est pendant l’hiver de l’hemisphere nord, que la Terre est au plus proche du Soleil, est c’est au début de l’été qu’elle en est le plus éloignée. Pourtant il fait plus froid en hiver qu’en été. C’est une banalité de le rappeler, mais les saisons sont dut à l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre. Que faut‑il en conclure ? Que l’effet de l’inclinaison de l’axe de rotation a un effet encore plus important que la distance par rapport au Soleil, au point que cette inclinaison ait comme effet qu’il fait plus froid quand on est pourtant au plus près du Soleil. Mais l’effet de l’éloignement joue aussi, 6,5 % d’énergie thermique en moins, ce n’est pas rien, et très perceptiblement, l’inclinaison a un effet encore plus important. Ors, les deux changent. L’excentricité de l’orbite de la Terre n’est pas constante, parce qu’elle est influencée par les autres planètes du système Solaire, selon un cycle de 100 000 ans, et l’inclinaison change aussi, selon un cycle de 26 000 ans.

Je prendrai le temps plus tard de calculer l’importance de l’effet de l’amplitude de la variation de l’inclinaison de l’axe de rotation. [1] Voir ce message : Re: Des nouvelles du ciel. [2] Comme calculé dans [1], si on prend comme unité le demi grand axe de l’orbite de la Terre (l’échelle ne change rien, c’est une question de proportion), sa distance la proche du Soleil est 0.98328978 et sa distance la plus éloignée est 1.01671022. Comme l’énergie lumineuse reçue est inversement proportionnelle au carré de la distance, quand la Terre est au plus loin du Soleil, elle en reçoit 0.98328978² ÷ 1.01671022² = 0,935338201 = 93,534 % de ce qu’elle en reçoit quand elle en est au plus proche. |

|

Administrateur

|

Un coup de chaud sur Terre à la fin du Paléocène (appelé maximum thermique Paléocène‑Éocène), que personne ne pouvait expliquer entièrement, a semble‑t‑il été provoqué par de subtiles modifications de l’orbite de la Terre, sous l’influence d’autres planètes du système Solaire. C’est en tous cas ce que rapportait le magazine Scientific American en Novembre 2019 : Earth’s orbital shifts may have triggered ancient global warming (scientificamerican.com), 2019.

|

|

Administrateur

|

« La majeure partie du pétrole de la planète, s’est formé pendant deux périodes très courtes de réchauffement planétaire extrême, il y a 90 et 150 millions d’années » — Colin Campbell, géologue consultant.

|

|

Administrateur

|

Citation d’un petit documentaire sur le rhinocéros laineux à travers les périodes climatiques et leurs changement extrêmes de températures :

La voix qui parle a écrit : […] and those cycles can coincide or counteract each other which make the history of our climate incredibly complex. Source : The history of climate cycles and the woolly rhino, explained — PBS Eons — 2019 Pour des raisons de respectabilités auprès de l’opinion, le documentaire ne pouvait que insister sur le CO₂, ce qu’il fait vers la fin, mais tout le documentaire dit à quel point les fluctuations du climat sont compliquées à prédire, même à expliquer à posteriori, tant il y a de causes en interactions. |